Benoit Haberbusch, docteur en histoire

Le 9 février 1943 est créée à Londres, par le général De Gaulle, chef de la France combattante, la médaille de la Résistance française. Cette décoration vise à « reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l’Empire et à l’étranger, auront contribué à la Résistance du peuple français contre l’ennemi et contre ses complices ». Elle est instituée au moment où la gendarmerie vit ses heures les plus sombres.

Au début de l’année 1943, une gendarmerie sous influences avec une marge de manœuvre amoindrie

Au moment de la création de la médaille de la Résistance, la gendarmerie subit une double pression venant d’une part du régime de Vichy et d’autre part des Allemands. Depuis l’entrevue de Montoire d’octobre 1940 entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, l’Arme est poussée dans la voie de la collaboration. Une grande partie des gendarmes conservent néanmoins leur confiance au « Vainqueur de Verdun » à qui ils sont d’ailleurs tenus de prêter serment depuis 1941. Depuis le rattachement de l’Arme au chef de l’État, en juin 1942, Pierre Laval fait planer le doute sur l’avenir militaire de l’institution. La création de la Milice de Joseph Darnand, fin janvier 1943, laisse augurer des relations difficiles.

Le poids de l’Occupation se fait alors sentir dans toute la France, après l’invasion de la zone libre en novembre 1942 à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique française du Nord. Malgré les négociations menées par le chef d’escadron Sérignan, les strictes clauses de l’armistice ont déjà privé la gendarmerie de la Garde républicaine mobile (GRM). Dans les brigades, les gendarmes ne sont autorisés qu’à détenir leur pistolet Ruby et ses neuf cartouches. Le transfert, à partir de mars 1942, des pouvoirs de police, jusque là confiés à l’administration militaire (Wehrmacht) aux SS commandés par le général Karl Oberg, entraîne un durcissement des missions. Depuis l’été 1942, à la suite des accords Bousquet/Oberg, la gendarmerie et la police nationale deviennent des rouages de la « solution finale » en arrêtant des juifs, en gardant des camps d’internement, comme à Drancy, et en accompagnant les convois de déportés. Ainsi, le 2 février 1943, le préfet de la Gironde requiert le chef d’escadron commandant la compagnie du département pour que ses gendarmes escortent « un convoi d’israélites transférés du camp de Mérignac à Drancy ». À partir de 1943, la totalité des policiers et gendarmes français sont également tenus de se mettre au service de l’occupant pour combattre le « terrorisme » qui désigne les résistants relégués au rang de criminels de droit commun. Les maquis sont encore rares à l’époque, mais l’instauration du Service du travail obligatoire en Allemagne (STO), à partir du 16 février 1943, va contribuer à leur apporter une masse de jeunes français réfractaires.

Pris entre l’étau de la chaîne hiérarchique et des injonctions de l’occupant, les gendarmes ne sont guère incités à rejoindre la Résistance. Conditionnés pour obéir à leurs chefs « sans murmure », ces militaires sont conscients des risques qui pèsent sur eux-mêmes et leur famille. L’anticommunisme figure parmi les facteurs à ne pas négliger. Néanmoins, en ce début de 1943, certains d’entre eux ont déjà fait le choix de la dissidence.

Les pionniers obscurs de la Résistance au sein de la gendarmerie

Le traumatisme de la défaite de l’été 1940, marqué par le délitement de l’armée française et l’exode des civils, provoque chez certains gendarmes une volonté d’agir dans ce climat de désastre national. Les premières actions spontanées portent sur la récupération de matériel et d’armement militaire ainsi que sur l’aide apportée aux soldats français pour échapper à la captivité.

Dans le département du Nord, le maréchal des logis-chef (MDLC) Dedisse, de Marcoing, établit ainsi une vingtaine de fausses fiches de démobilisation de juin 1940 à décembre 1941. À la brigade d’Auberive (Haute-Marne), le MDLC Roret camoufle dans son jardin plusieurs caisses de munitions. Fin août 1940, l’adjudant Caumont de la brigade de Coulommiers constitue un dépôt clandestin d’armes de l’armée française qui serviront au moment de la Libération.

L’inexpérience de ces pionniers de la Résistance leur est souvent fatale. À la brigade de Moreuil (Somme), le gendarme Maxime Garin rejoint très tôt le réseau de résistance Saint-Jacques, créé par Maurice Duclos en août 1940. Dénoncé à la Gestapo le 21 octobre 1941, il est condamné à mort par le tribunal de guerre de la Feldkommandantur d’Amiens, le 30 décembre 1941 et fusillé dans la citadelle de la ville le jour même. C’est le premier militaire de l’Arme exécuté pour actes de résistance. Affecté à la brigade de Loivre (Marne), puis à Reims, Édouard Charlot se met dès le mois de décembre 1940 au service du réseau Uranus du commandant Humm, réseau rattaché au réseau SR Kléber. Il fournit des renseignements sur les terrains d’aviation, en particulier ceux de Courcy (Marne) et de Juvincourt (Aisne), sur les fortifications de Berry-au-Bac (Aisne) et sur les déplacements des troupes allemandes. Arrêté dès le mois d’août à sa caserne, il est jugé, puis déporté en Allemagne où il est guillotiné le 4 janvier 1943.

Les risques encourus n’entament toutefois pas la détermination de certains gradés, à l’image du MDLC Cazals, affecté à la brigade de Malzieu (Lozère). Le 23 février 1943, ayant reçu l’ordre de la préfecture d’arrêter tous les hommes juifs de 18 à 55 ans qui étaient enregistrés dans ses bureaux, il fait prévenir les trente personnes concernées qui parviennent ainsi à échapper à l’arrestation.

Le souvenir des officiers de gendarmerie de l’armée de l’ombre à l’EOGN

À Melun, l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) entretient la mémoire de ses officiers qui se sont engagés dans la Résistance à travers ses parrainages de promotion. Parmi ceux-ci, le chef d’escadron Jean Vérines rejoint le réseau Saint-Jacques dès 1940, alors qu’il est affecté à la caserne du Prince-Eugène, place de la République à Paris. L’officier recrute des agents de renseignements contre l’occupant parmi ses gardes, des gendarmes de Touraine et de Picardie, ainsi que des civils de Rouen. Mais, en août 1941, alors que le chef d’escadron Vérines est nommé commandant militaires des Invalides, une trahison entraîne le démantèlement de son sous-réseau. Arrêté à son bureau le 10 octobre 1941, il est interné à Fresnes, puis emmené en Allemagne où, à l’issue d’un procès, il est condamné à mort pour espionnage et fusillé à Cologne le 20 octobre 1943.

Un autre parcours remarquable est celui du chef d’escadron Albert Morel. Affecté à la section de Tours, il prend tous les risques pour faire parvenir des documents clandestins en zone libre. Intercepté le 25 juin 1941 en tentant de franchir la ligne de démarcation à Bléré, son arrestation entraîne celles du colonel Raby, du lieutenant Laurent et du capitaine Martin. Détenu successivement à Tours, Angers et Fresnes, il est ensuite déporté à Düsseldorf. Jugé par le tribunal du peuple de Berlin, il est condamné à mort et fusillé le 9 octobre 1943 à Cologne avec le colonel Raby et le capitaine Martin. Il lègue à ses fils, dans la dernière lettre que ses geôliers l’autorisent à écrire, sa propre devise : « Le travail pour loi, l’honneur pour guide ».

D’autres officiers de l’Arme sont également actifs à l’époque, à l’image du capitaine Paul Le Flem qui se distingue en Normandie, du capitaine Fernand Vessereau qui crée un groupe de Résistance à l’école d’application de gendarmerie de Pau ou du commandant Antoine Fontfrède qui participe au camouflage d’armes ou de matériel de guerre et prend part à l’évasion de Pierre Mendès-France le 21 juin 1941.

Le destin du chef d’escadron Maurice Berger, arrêté le 8 février 1943, la veille du jour de la création de la médaille de la Résistance, est tout aussi édifiant. Affecté à la section de gendarmerie de Riom, il rejoint l’organisation de résistance armée (ORA). Il parvient à sauver de nombreuses personnes victimes de persécutions raciales et politiques. Déporté en avril 1943, il entame un périple qui le conduit successivement à Auschwitz, à Büchenwald, à Flössenburg, à Janowitz puis en Tchécoslovaquie où il décède le 27 avril 1945. Lors du baptême de la 103e promotion de l’EOGN en 1999, le ministre de la Défense, Alain Richard, lui a rendu cet hommage : « Son travail, c’était de servir l’État, Pétain. Il a désobéi pour faire ce qu’il croyait juste ».

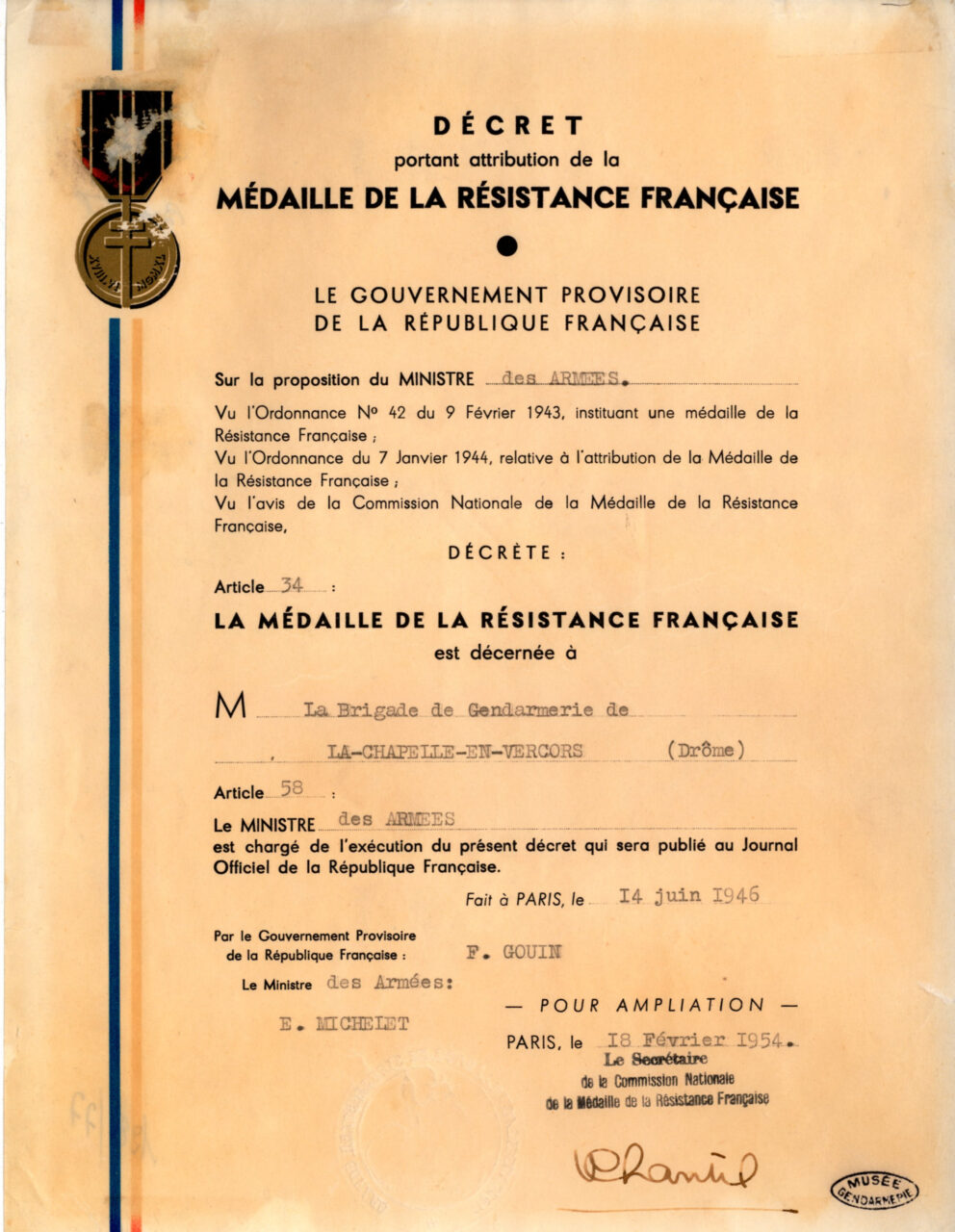

Au total, près de 360 officiers et sous-officiers de la gendarmerie auraient reçu la médaille de la Résistance française, mais leur recensement nominatif reste à établir. La brigade de gendarmerie de La Chapelle-en-Vercors est la seule unité de l’Arme en France à avoir reçue cette décoration. Le souvenir de ces gendarmes résistants se perpétue aujourd’hui encore à travers de nombreux lieux de mémoire, comme les casernes baptisées à leur nom ou les collections du musée de la gendarmerie nationale à Melun.

Commandant Benoît Haberbusch, docteur en histoire,

Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN)