Débutant sous le Second Empire, s’aggravant dès les premières années de la IIIe République, la crise économique et industrielle provoque en France la généralisation et le durcissement des conflits sociaux. Face à l’agitation ouvrière – encouragée par l’instauration du droit de grève en 1864 -, la gendarmerie est amené à intervenir de façon croissante sur réquisition des préfets, garants de la sécurité publique dans les départements.

Les drames engendrés par certaines interventions de la force armée lors de coalitions ouvrières à la fin du XIXe siècle ne doivent pas masquer la volonté constante des gouvernements successifs – affichée dès le Second Empire – de se concilier les élites ouvrières et de n’inciter les préfets à recourir à la force publique que dans les cas extrêmes. Cette dernière devait apparaître, non comme un instrument susceptible de servir les intérêts du patronat, mais comme la garante de la sécurité publique et de la liberté du travail. La circulaire Waldeck-Rousseau du 27 février 1884 est significative de cette tendance, recommandant aux préfets la plus extrême prudence et précisant que, pour éviter cette « impression de guerre civile » que suggérait toujours le recours à la force publique, celle-ci ne devait être requise « qu’à la dernière extrémité » et dans des « circonstances exceptionnelles ».

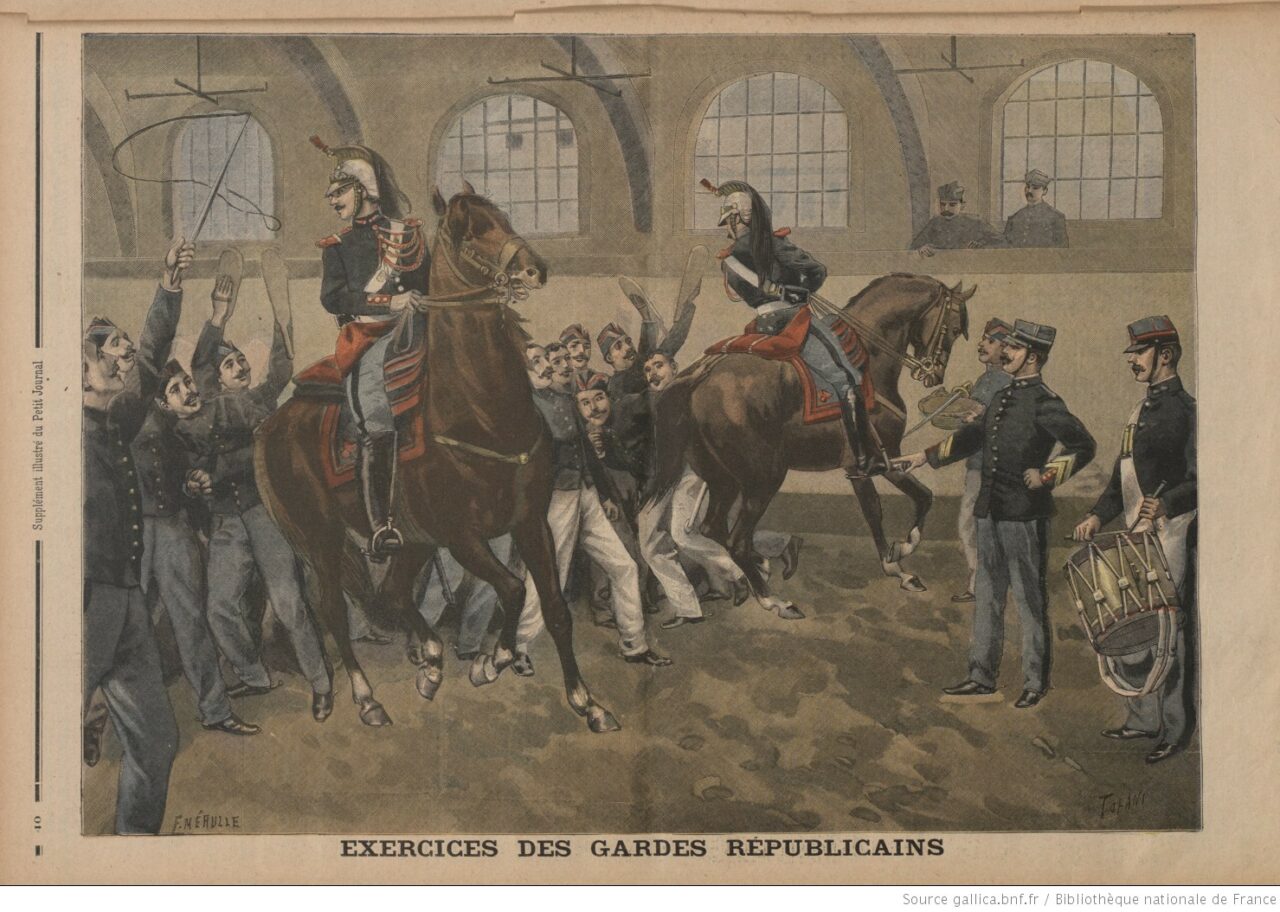

Lorsque la liberté du travail était mise en cause et que l’ordre public était ouvertement menacé, le recours à la force publique devenait toutefois inévitable. De toutes les forces dont disposaient alors les préfets pour assurer la sécurité, la gendarmerie était considérée comme la mieux adaptée à la résolution des conflits ouvriers . Seule police à disposer d’une compétence sur l’ensemble du territoire national, elle était particulièrement appréciée par l’autorité civile pour sa disponibilité, son sens de la discipline, sa modération, son expérience et sa connaissance des populations. Placée sous l’administration du ministère de la Guerre, elle rendait régulièrement compte de son service habituel au ministère de l’Intérieur. Les préfets, dans leur majorité, s’en félicitaient et y recourait tout naturellement. Il apparut toutefois que les brigades ne pouvaient, à elles seules, assurer la totalité des missions de maintien de l’ordre du fait de leur dissémination sur le territoire : aussi furent-elles fréquemment appuyées par la troupe de ligne, ce qui ne manqua pas de générer de nombreuses difficultés.

Le préfet se réservait un double usage de la gendarmerie : prévention et répression. Toujours dans un souci de n’utiliser la force qu’en dernier recours, la gendarmerie était – et est encore – à la source du renseignement. Cet aspect pouvait parfois permettre la prévention des émeutes. Les ministres de l’Intérieur et de la Guerre recommandaient d’ailleurs la concertation entre les militaires et les préfets avant toutes intervention. Aussi, les officiers de gendarmerie envoyaient-ils régulièrement à l’autorité administrative des comptes rendus d’incidents susceptibles de générer le mécontentement, voire l’agitation du milieu ouvrier, tandis que les chefs de légion adressaient au ministre de la Guerre des « rapports politiques et confidentiels » dressés par les commandants de compagnies, dans lesquels ceux-ci faisaient notamment état de la condition ouvrière. Toutefois, lorsque les mesures préventives étaient impuissantes à enrayer les troubles, le préfets devait recourir à la réquisition des brigades pour procéder au rétablissement de l’ordre public.

Cette procédure obéissait à quelques principes fondamentaux en vigueur depuis la Révolution. L’assemblée constituante avait en effet précisé que le commandement militaire ne pouvait agir que « d’après la réquisition par écrit des officiers civils et, autant que faire se pou[vait], qu’après s’être concerté avec eux ». Les dispositions réglant l’exercice de la force publique étaient contenues dans la loi des 26 juillet et 3 août 1791. Le décret du 1er mars 1854 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie – dont les dispositions concernant les réquisitions allaient être reprises dans le décret du 20 mai 1903 – précisait que « si les rapports de service [faisaient] craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets […] [pouvaient] requérir la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l’ordre ». Ainsi la prééminence de l’autorité civile sur l’autorité militaire était-elle clairement affirmée : si elle était régulière en la forme, la réquisition était présumé légale quant au fond et les officiers devaient en assurer l’exécution, sans possibilité de discuter l’opportunité des mesures prescrites. La réquisition obéissait en revanche à un autre principe, tout aussi essentiel : elle ne devait jamais être impérative, excluant des termes tels que « voulons » ou « ordonnons ». La gendarmerie, destinée à soutenir l’autorité civile, ne pouvait en rien lui être subordonnée. Aussi les officiers conservaient-ils seuls le choix des troupes et de l’armement, le commandement des unités requises et la direction des opérations, avec cependant pour obligation de signaler au préfet les zones qu’il était impossible de dégarnir pour des raisons de sécurité.

S’il ne pouvait être question pour un fonctionnaire civil de commander la gendarmerie, il était cependant de son devoir de l’accompagner sur le terrain. Ainsi, l’ancien préfet Des Aubiers affirmait-il: « Il doit descendre lui-même sur la place publique, non pour commander le feu […] mais témoigner, par sa présence, que c’est l’autorité qu’on attaque dans sa personne, et que c’et l’autorité qu’il fait respecter ». C’était pourtant lors de la confrontation entre les gendarmes et les grévistes que le préfet risquait d’engager sa plus lourde responsabilité. Le décret du 4 octobre 1891 – reprenant la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements – prévoyait en effet trois sommations qui devaient impérativement être prononcées par un officier civil « dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif » – maire, adjoint, commissaire de police ou préfet. La gendarmerie ne pouvait faire usage de ses armes qu’après les sommations et en cas de résistance. On mesure ici la responsabilité d’avoir abandonné à elle-même la troupe requise. Cette autorité devait donc veiller à ce qu’un officier civil soit présent : si tel n’était pas le cas, l’officier de gendarmerie ne pouvait faire les sommations.

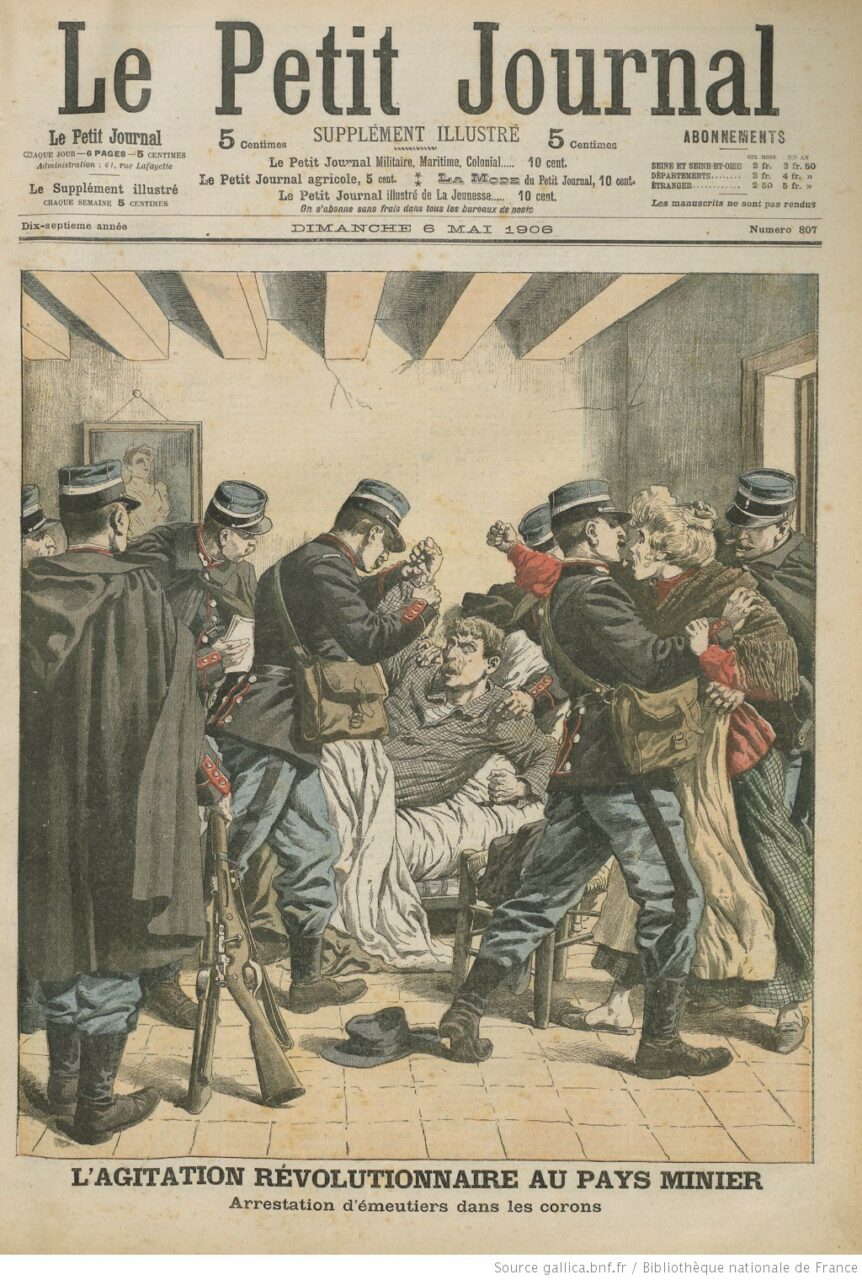

La gendarmerie une fois requise, plusieurs formes d’intervention pouvaient être préconisées par l’autorité civile, témoignant de son souci d’éviter un affrontement direct avec les manifestants. L’arrestation des principaux meneurs de la coalition constituait bien souvent un moyen efficace pour inciter les ouvriers à reprendre le travail, sans risque de voir dégénérer l’intervention des forces de l’ordre. Toutefois, dans les cas les plus fréquents, la présence des brigades sur les lieux mêmes de la grève s’avérait indispensable. Un officier procédait alors au rassemblement de plusieurs brigades. Le préfet devait « prendre toutes les précautions possibles pour éviter l’effusion de sang et pour sauver le respect de l’ordre », dans le respect des instructions ministérielles. L’élaboration d’un plan de campagne, de concert avec les officiers, pouvait permettre de procéder à une combinaison des différentes forces en présence. Le cas du préfet Alapetite illustre cette volonté de les utiliser dans le respect de la neutralité de l’administration et le souci de préserver la tranquillité : devant faire face à la grève des mineurs du Pas-de-Calais en 1891, il décida de s’appuyer sur le commissaire spécial de Lens, particulièrement populaire parmi les ouvriers et dont l’entente avec le lieutenant de gendarmerie constituait une appréciable garantie.

Quant aux obligations des officiers de gendarmerie à l’égard du préfet, elles consistaient pour l’essentiel en un compte rendu régulier de l’exécution de la réquisition. Ils pouvaient par ailleurs demander de renforcer leurs effectifs, informant alors le préfet qui, s’il le jugeait utile, pouvait requérir, « soit le commandant du département, soit le commandant de place, de faire appuyer l’action de la gendarmerie par un nombre suffisant de troupes de ligne ».

Si la majorité des interventions de la gendarmerie se déroulèrent sans incidents notables, on relève toutefois certaines difficultés de l’Arme à appliquer les réquisitions préfectorales. Elles pouvaient notamment tenir des relations complexes qui l’unissaient à la troupe de ligne. C’est ainsi qu’à la veille du 1er mai 1891, alors qu’un rassemblement ouvrier devait s’organiser sur la place de Lens, le lieutenant-colonel commandant le Génie opposa un refus au lieutenant de gendarmerie qui lui demandait de venir en aide à ses hommes. La réquisition préfectorale spécifiait cependant cette nécessité, et il fallut que le sous-préfet, revêtu de son écharpe tricolore, intervienne en personne pour que l’officier consente à appuyer les gendarmes. Dans d’autres circonstances, ceux-ci pouvaient être placés dans une situation délicate à l’égard du préfet lorsqu’ils parvenaient à s’attirer la sympathie des ouvriers : en janvier 1890, des grévistes de Fougères qui voulaient envahir la fabrique « [manifestèrent] » publiquement leur sympathie pour la gendarmerie « . Cependant, jamais cette dernière ne prit ouvertement parti en faveur des manifestants contre l’autorité préfectorale, sa retenue n’ayant d’égale qu’une fidélité au pouvoir civil qui ne fut jamais démentie.

Quant aux tragiques événements qui accompagnèrent certaines réquisitions de la force publique – comme à La Ricamarie en 1869 ou à Fourmies en 1891 -, il semble qu’ils aient davantage été le fait d’une troupe de ligne inexpérimentés dans les missions de maintien de l’ordre, la gendarmerie ayant fréquemment prouvé sa capacité à concilier modération et fermeté lors de ses interventions.

Requise dans les cas extrêmes – Michelle Perrot estime que la force publique eut à intervenir dans 20% des grèves à la fin du XIXe siècle- la gendarmerie joua un rôle essentiellement préventif et dissuasif dans le règlement des conflits sociaux du Second Empire et de la IIIe République. Les difficultés posées par la désorganisation des brigades lors de ces opérations majeures de maintien de l’ordre contribuèrent cependant pour beaucoup à nourrir le débat relatif à la création d’un corps de gendarmerie spécialisé, qui ne devait voir le jour qu’en 1921 avec les pelotons de gendarmerie mobile.

Chef d’escadron Antoine BOULANT

Revue de la gendarmerie, n°199, juin 2001