Parmi toutes les grandes affaires crapuleuses qui émaillent l’histoire de notre pays, il en est certaines qui font dates. Qui ne connaît pas les meurtres perpétrés par Landru ou Vacher ? Certains crimes défraient la chronique pendant quelques jours, quelques semaines voire quelques mois, pour d’autres cela peut durer plusieurs siècles : l’affaire du Courrier de Lyon est de ceux-là.

Sous le Directoire, la situation des campagnes françaises est chaotique. Les crises de toutes natures subies par le pays ont entraîné une recrudescence du vagabondage et des actes de brigandage. Les environs de la capitale en souffrent tout particulièrement : les richesses de la Brie y attirent de nombreux marginaux. Par ailleurs, les forêts locales sont bien souvent le repaire de tous les malandrins désireux de fuir la capitale et de « se mettre au vert ». Cette région aux mille dangers est traversée par de nombreuses routes importantes reliant Paris au sud du pays. Parmi elles se trouve celle de Lyon.

Le 8 floréal an IV (27 avril 1796), vers quatre heures du soir, un fourgon de la Trésorerie nationale entre dans la cour du départ des postes de Paris sous l’escorte de quatre gendarmes. Il contient sept millions d’assignats destinés à l’armée d’Italie. Les employés des postes chargent alors la malle, dont le départ est prévu dans les minutes suivantes. Trois personnes y prennent place : Audebert, Excoffon et un autre mystérieux voyageur. A l’époque, il est d’usage de permettre à des voyageurs pressés de bénéficier, contre monnaies sonnantes et trébuchantes, de la rapidité des malles administratives.

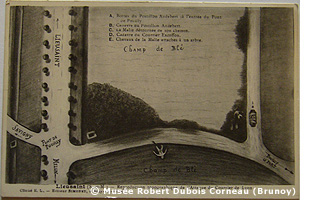

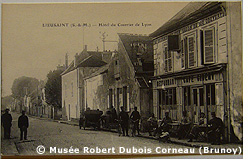

Le lendemain 9, les habitants de la ville de Melun sont réveillés par la rumeur : des brigands ont attaqué la malle du courrier de Lyon. Un gendarme apporte de plus amples de détails à l’accusateur public près le tribunal criminel de la ville. Vers quatre heures et demie, des laboureurs de Vert-Saint-Denis passant sur la route de Paris ont vu, au lieu-dit Le Closeau, une voiture abandonnée près d’un bosquet, sur un chemin détourné s’embranchant sur la grande route. En s’approchant, ils ont découvert qu’il s’agissait de la malle-poste de Lyon à laquelle était encore attelée un cheval. Un autre était resté aux alentours, tandis que le troisième avait disparu. Guyardin, commissaire du directoire exécutif donne une description très précise de la scène de crime :

« A quelques pas de là se trouvait, dans un champ de blé, au bord d’un chemin allant à Pouilly-le-Fort, un corps couvert de blessures, la tête enfouie dans l’herbe du champ. Le cadavre était horriblement mutilé ; le corps avait été littéralement haché à coups de sabre. Le poignet droit avait été complètement coupé et la main gisait à côté. Deux plaies béantes avaient été faites, l’une à l’épaule, l’autre à la poitrine ; un coup de pointe l’avait atteint au ventre et la lame avait pénétré jusqu’à l’estomac. Il avait dû cependant opposer une certaine résistance, car il avait reçu quatre entailles à la main gauche. C’était le cadavre du postillon Audebert du relais de poste de Lieusaint.

« Tout près de la malle un autre corps ensanglanté gisait. L’instrument dont on s’était servi pour le tuer devait être un couteau-poignard avec lequel trois plaies profondes avaient été faites à la poitrine et au ventre ; le cou était tailladé d’un coup de sabre. C’était le cadavre du courrier Excoffon. Les boîtes et paquets transportés par la malle avaient été brisés et pillés ».

Mais il n’y a aucune trace du mystérieux troisième homme : il a disparu, laissant planer de légitimes soupçons quant à sa participation au larcin.

Seul gradé de la gendarmerie de Melun, le brigadier Huguet se rend sur les lieux. Il y retrouve le brigadier Paumard de Lieusaint et le juge de Paix. Le procès-verbal rédigé par ce dernier précise qu’ « une houppelande bordée de bleu, un sabre cassé avec le fourreau, ledit sabre ensanglanté et ayant une devise d’un côté : « L’honneur me conduit » et de l’autre « pour le salut de ma patrie ». Un fourreau de sabre, une gaine de couteau, un éperon argenté… » et de préciser qu’ « il résulte de [son] présent procès verbal, des déclarations des témoins et des renseignements [qui lui ont été] fournis jusqu’à présent, qu’il est présumable que le voyageur qui était avec le courrier et qu’on ne retrouve point est un des auteurs du crime. Que l’on peut vraisemblablement soupçonner que ce voyageur, d’intelligence avec quatre particuliers à cheval qui [lui] sont désignés pour avoir fréquenté la route d’une manière suspecte, ayant été rencontré par ces quatre particuliers au lieu indiqué, a assassiné le courrier de trois coups de couteau, tandis que les quatre particuliers attaquaient à force ouverte le postillon qui paraît s’être vigoureusement défendu ».

Le brigadier Huguet est alors chargé des recherches. Les criminels n’ont que quelques heures d’avance et il est encore possible de les rattraper. Huguet et Paumard se mettent donc en route sur-le-champ. En quarante-huit heures, le gendarme réunit un faisceau de présomptions contre les cinq hommes. Il suit leurs traces depuis le lieu du crime jusqu’à Paris, collectant informations et témoignages tout au long de la route. Ainsi, à Montgeron, un aubergiste et deux cabaretières confirment le passage de quatre individus en direction de Paris. Sur la route, Huguet et Paumard rencontrent un dragon de la place de Melun qui revient de la capitale. Ce dernier leur indique avoir trouvé près de Maisons (actuellement Maisons-Alfort) « un sabre sans fourreau et sans ceinture, la monture pleine de sang garnie d’une dragonne rouge en laine ». Il a remis l’intégralité de ces pièces à un jeune garçon, qui a de son côté retrouvé un ceinturon, avec pour consigne de tout transmettre aux autorités compétentes. La progression en direction de Paris s’opère le plus rapidement possible, non sans continuer à recueillir des témoignages dans les localités traversées. Ainsi quatre personnes sont interrogées à Villeneuve-Saint-Georges. Huguet s’adresse en priorité aux tenanciers d’auberges et autres débits de boissons. A chaque fois, on leur parle de cinq cavaliers se dirigeant vers le nord.

A Maisons, les gendarmes récupèrent le sabre qui s’adapte parfaitement au fourreau trouvé sur la scène de crime. Se rapprochant de Paris, Huguet et Paumard se rendent à Charenton où ils entrent en contact avec un postillon de la poste de Charenton qui donne un signalement précis de l’individu embarqué par la malle. L’étau se resserre…

Le 10 floréal, les deux gendarmes arrivent en vue de la barrière de Paris. Renseignements pris, ils apprennent que cinq cavaliers répondant au signalement sont entrés dans la ville la veille à cinq heures et demie du matin. Ils ont à peine plus d’une journée d’avance.

A cet instant, Huguet est devancé dans son enquête par les gendarmes de Charenton, commandés par le lieutenant Couteux. Loin d’un quelconque souci de concurrence, Couteux et ses hommes ont prévenu le chef d’escadron Vautier de la 1re division de gendarmerie dès la découverte du sabre ensanglanté. Celui-ci informe le ministre de la Police générale du crime révélé par Couteux. Sollicitée, l’administration des Postes répond qu’un particulier s’est fait enregistrer sous le nom de Laborde pour partir avec la malle. Ainsi, le nom d’emprunt du meurtrier est connu par les gendarmes le jour même de la découverte du crime !

Parallèlement, le juge de Paix de Melun mène ses propres investigations. Il découvre que les caisses contenant les assignats ont été ouvertes au moyen d’une paire de ciseaux appartenant à un certain Hornus, employé au bureau du départ. Pour le juge, les auteurs du crime connaissent parfaitement la manière dont sont chargées les malles. Il en conclut donc que Hornus a dû sinon apporter sa complicité au meurtre, du moins indiquer aux coupables le contenu de la malle, puisque aucun signe distinctif ne permet de savoir qu’elle contient sept millions d’assignats. Hornus est donc arrêté mais parvient à prouver sa bonne foi en avouant les avoir oubliés dans la malle au moment de son départ du relais. La piste ne mène nulle part.

Guyardin, quant à lui, oriente ses recherches vers deux corps de métier. Il est persuadé que les coupables sont des personnes attachées soit au service de la Trésorerie nationale, soit au bureau des postes, ou du moins que les assassins ont été renseignés par eux. La suite démontre qu’il fait fausse route.

En effet, peu de temps après, le brigadier Huguet, le gendarme Bard et la police apprennent que quatre chevaux couverts de sueur, dont le signalement correspondait à ceux des individus soupçonnés, ont été emmenés chez un aubergiste nommé Aubry par un certain Etienne. Ce dernier est venu les reprendre avec un de ses camarades prénommé Bernard et les a conduits chez un certain Muiron. Le comparse en question s’appelle en réalité Etienne Couriol. Des renseignements pris à son sujet permettent de déterminer son lieu d’habitation. Des témoignages relevés sur place démontrent que Couriol a découché dans la nuit du 8 au 9 floréal et qu’il a disparu de son domicile depuis le crime. Dans le même temps, Huguet et Bard apprennent qu’on a découvert un cheval borgne errant dans Paris. Sa description fait penser au cheval de poste volé lors du crime.

Les autorités ne tardent pas à retrouver la trace de Couriol. Après avoir passé une semaine chez un de ses amis nommé Richard, il est parti, le 17 floréal, en direction de Troyes avec sa maîtresse. Il a par la suite bifurqué pour se rendre à Château-Thierry. Après différentes recherches, les gendarmes découvrent que les fugitifs sont hébergés chez le sieur Golier. Il y est arrêté et ramené à Paris sous l’escorte de la gendarmerie. Lors de la perquisition, on découvre des sommes qui représentent, sous différentes formes, environ le cinquième du montant du vol.

Mais l’affaire n’est pas pour autant bouclée. Si la culpabilité de Couriol ne fait guère de doutes pour les enquêteurs, ces trois complices courent toujours. Les nommés Richard et Bernard sont rapidement interpellés, mais un des auteurs demeure introuvable. C’est à cet instant qu’une banale affaire de vol de grand chemin se transforme en événement retentissant.

Car l’affaire du courrier de Lyon est également restée célèbre par l’exécution d’un innocent, Lesurques, accusé, de bonne foi mais à tort semble-t-il, par deux témoins qui le reconnaissent comme un des auteurs du meurtre. Il faut avouer que la ressemblance avec le vrai coupable, un certain Dubosq, est plus que troublante. Mis en parallèle, les signalements peuvent très largement prêter à confusion.

| Dubosq Age : 32 ans environ. Taille : 5 pieds, 4 pouces, 6 lignes. Cheveux et sourcils blonds Yeux gris Nez aquilin Bouche moyenne Menton fourchu, ayant une fossette | Lesurques Age : 32 ans Taille : 5 pieds, 3 pouces Cheveux blonds Yeux bleus Nez aquilin Bouche moyenne Menton rond et double |

Le 18 thermidor an IV (4 août 1796), Couriol et Bernard sont condamnés à la peine de mort, alors que Richard écope de vingt-quatre années de fers. Lesurques, quant à lui, est condamné à mort bien qu’il ait été mis hors de cause par Couriol. L’exécution a lieu le 8 brumaire an V (29 octobre 1796). Mais tous les auteurs n’ont pas été jugés. Le nommé Dubosq à la place duquel Lesurques a été condamné, dénoncé par Couriol, est arrêté une première fois mais parvient à s’évader. Il est retrouvé en fructidor an VIII. Condamné à mort, il fut exécuté le 5 nivôse an IX (23 février 1801).

Avec l’exécution de Dubosq, d’autres condamnations suivent. En tout, sept auteurs ou complices passent en justice. Le 11 messidor an XII (29 juin 1804), la tête du septième et dernier condamné tombe dans le panier.

Le 17 décembre 1868, soit plus de soixante-dix ans après l’exécution de Lesurques, un arrêt de la Cour de Cassation déclare non recevable la demande de révision du procès du courrier de Lyon, mettant ainsi fin à un marathon judiciaire et à une des plus retentissantes affaires criminelles du XIXe siècle.

Dossier du Sous-lieutenant LEPETIT, L’affaire du courrier de Lyon.